Dai «confini della realtà»

«Senza la periferia anche la storia delle città risulta monca». Penso a questa frase sul 52, pullman il cui capolinea si trova di fronte al MUFANT, il Museolab del Fantastico e della Fantascienza di Torino. Oggi piove, i mezzi sono lenti e affollati. Sono partita da Corso Vittorio Emanuele, in centro città, vicino a Porta Nuova.

«La ricerca storica ti permette di avere una visione ampia su questioni che riguardano anche l’oggi; il racconto storico che abbiamo messo insieme, che è sempre in formazione, permette di capire da dove veniamo». Così mi ha spiegato Roberto Orlandini, membro del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione V di Torino (CDS) sin dalla sua fondazione. «Una funzione che ci siamo assunti come Centro è quella di valorizzare questi territori perché senza la periferia anche la storia delle città risulta monca». Quando gli ho chiesto da cosa nascesse questo interesse per la periferia mi ha risposto semplicemente: «Dal fatto che ci abitavamo, in molti casi ci eravamo anche andati a scuola, la vivevamo come luogo di socializzazione».

Per entrare a Borgo Vittoria, il quartiere in cui si trova il MUFANT, il pullman attraversa, non senza fatica, Piazza Baldissera: un’immensa rotonda che spesso diventa ingorgo, il cui toponimo rievoca memorie dell’Italia coloniale.

In età post risorgimentale passava da qui una cinta daziaria: un muro alto due metri che cingeva praticamente tutta Torino dividendo i territori della città e istituiva un regime fiscale diverso tra il centro e la zona esterna. C’erano dei varchi di ingresso e uscita in cui venivano tassate le merci. Un casello daziario del 1912, convertito in Ludoteca, si trova poco lontano dal MUFANT: è dipinto da Alessandra Carloni, un’artista che spesso lavora negli spazi pubblici. L’opera ricorda il gusto Steampunk, un richiamo all’Ucronia.

Oggi è il punto d’arrivo di un viaggio nel tempo di un edificio che da confine diventa un luogo di riferimento per la comunità.

A lato di Piazza Baldissera c’è la stazione Dora, ora in disuso, ma anche questa testimonianza di un passato in cui le infrastrutture di mobilità per qualcuno significavano maggiore isolamento. La ferrovia tagliava il centro della circonvallazione; nel 1855 venne aperta la linea per Novara, successivamente per Milano, poi la Torino-Ciriè. Le due linee formavano un triangolo senza ponti o punti di scavalcamento, che chiudeva al proprio interno Borgo Vittoria, isolandolo.

Il pullman prosegue percorrendo via Chiesa della Salute, nel cuore di Borgo Vittoria. Alla fermata Breglio scendono Toni e Roberta, che fortunatamente abitano a pochi minuti a piedi da lì: Toni ha l’ombrello ma Roberta no.

«Borgo Vittoria ha un’anima ancora operaia. C’erano molte fabbriche che sono state chiuse. C’è anche stato il calo demografico. Fatto sta che molti negozi hanno abbassato le saracinesche; anche la scuola che accoglie il MUFANT è stata chiusa. Se vai sul gruppo Facebook di Borgo Vittoria vedi che tanti sono andati via, anche solo in un altro quartiere». Secondo Toni qui non ci sono opportunità per i giovani, mancano spazi di aggregazione.

«Non vorrei affatto spostarmi dalla zona, perché i servizi che ci sono qua non li trovo da nessun’altra parte» gli fa eco Roberta, «i ragazzi dopo la scuola o il lavoro hanno un sacco di attività, c’è chi partecipa, chi no. Per le uscite ricreative rimangono in zona, abbiamo tutto, pochi si fanno un giro in centro». Roberta sente presenti anche le istituzioni sul territorio: «Vorremmo solo una ronda notturna in più, ogni notte ci sono vetrine o macchine rotte; c’è malvivenza, portata dalle case popolari».

«Vorrei che ci fossero meno “sbirri”» sembra rispondere Fabio, un giovanissimo abitante delle palazzine popolari di via Scialoja. O, meglio, così rispondeva alla domanda «che cosa desideri che cambi in via Scialoja?» del giornalista Roberto Pavanello nel corso di un’intervista per un articolo uscito a pag. 43 della Stampa del 5 ottobre 2003.

«Quella zona, dove c’è il MUFANT, era quasi una zona ghetto, estrema periferia lasciata a sé stessa; negli anni ‘80 ricordo che c’erano molti problemi, soprattutto per i ragazzi», continua Toni.

«La criminalità c’è sempre stata, ho avuto modo di tenere sott’occhio i giornali negli anni. In alcuni periodi magari aumentano certi tipi di piccola criminalità. È che ora si vive di sensazionalismo, fenomeni che ci sono sempre stati vengono amplificati dai media», mi aveva detto Roberto Orlandini del CDS, che ritiene che la sensazione di sicurezza aumenterebbe se ci fosse modo per evitare che le strade siano deserte già alle dieci di sera: «Mancano le occasioni per fare cultura, perché fondamentalmente mancano gli spazi. La delinquenza occupa gli spazi vuoti e di spazi vuoti qui ce ne sono a iosa».

Il pullman si ferma in un piccolo spiazzo tra un complesso abitativo e uno stradone: Via Reiss Romoli.

Riempio la borraccia a un torét, la fontana simbolo di Torino. Sono in anticipo. C’è qualche panchina, dei ciliegi che bagnati dalla pioggia profumano l’aria.

Mi colpisce una bandiera dell’Italia che sventola su un balcone; non è periodo di tornei di calcio e nemmeno il 25 aprile, probabilmente sta lì tutto l’anno.

Cerco un bar per ripararmi e prendere un caffè, ma non lo trovo. «È un problema del territorio, di questa zona in particolare. Il bar qui di fronte oggi è chiuso, ma è un luogo di passaggio, non di ritrovo», risponde Davide Monopoli che insieme a Silvia Casolari ha fondato il MUFANT nel 2009, coinvolgendo successivamente altri esperti e collezionisti. Dicono di trovarsi «ai confini della realtà»: all’estremità Nord di Torino.

«Trovare causa-effetto della ragione per cui ora siamo qui, non è semplice, c’è certamente una vocazione dovuta ai nostri interessi»: principalmente la fantascienza e il desiderio di essere un presidio di socialità nel territorio.

Essere “altrove” si sposa con l’idea di potersi misurare con l’ignoto; potrebbero trovarsi in centro «ma si perderebbe la vitalità di un luogo che dialoga, appunto, con le creature dell’altrove: gli alieni, i mostri e tutto questo, un aspetto talmente forte che trasforma in qualcosa di inevitabile l’essere qui». Il punto però non si esaurisce nella ricerca di un luogo per allestire il museo, si trattava «anche di pensare a uno spazio che si configurasse come un progetto più generale di aggregazione urbana».

Quando Torino diventa capitale del Ducato Sabaudo e il fabbisogno alimentare aumenta, questa zona viene messa a coltura, diventando molto importante per la storia e l’economia della città. La maggior parte degli abitanti arrivano a metà degli anni ’70, in conseguenza dell’aumento demografico portato dall’industrializzazione; diversi complessi abitativi sorgono intorno alla Fiat. Ne rimane traccia nell’E-14, un grande complesso residenziale che contraddistingue tutto il contorno di via Scialoja, uno dei pochi che ha un qualche carattere comunitario. La lontananza dal centro di Borgo Vittoria fa sì che ci sia un isolamento ancora molto forte: mancano servizi anche di base come i supermercati, la parrocchia e una piazza che fa molto nel creare una dimensione di comunità.

La biblioteca specializzata che hanno raccolto e gli spazi del tetto che stanno rigenerando sono solo alcuni di quelli che Davide Monopoli e Silvia Casolari desiderano rendere luoghi di incontro, di dialogo e di vita ricreativa. «Non abbiamo trovato subito il territorio pronto a dialogare con noi», ma questo fa parte del lavoro, che è una costante e sistematica costruzione di relazioni, comunicazione e rete. «Anche in questo caso, è importante costruire relazioni uscendo dai confini; di nuovo una dimensione assiomatica della fantascienza: non collaborare soltanto con interlocutori dentro il nostro mondo, ma uscire il più possibile».

Gli racconto che entrando al museo ho incontrato due bambine che scendevano le scale con l’aria giocosa del sabato pomeriggio, quando i compiti li hai finiti tutti il giorno prima. Avevano appena concluso la visita, una delle due stava dicendo: «Pensa che bello venire a scuola qui vicino, così esci e puoi andare al museo». «Mi fa molto piacere» mi risponde Davide Monopoli «è importante che da noi venga un pubblico generalista, la misura degli impatti che si hanno sul territorio la monitoriamo anche da questo. Il lavoro che abbiamo fatto è stato dialogare con le scuole, con le associazioni; attivare percorsi, laboratori, ed è sempre un work in progress».

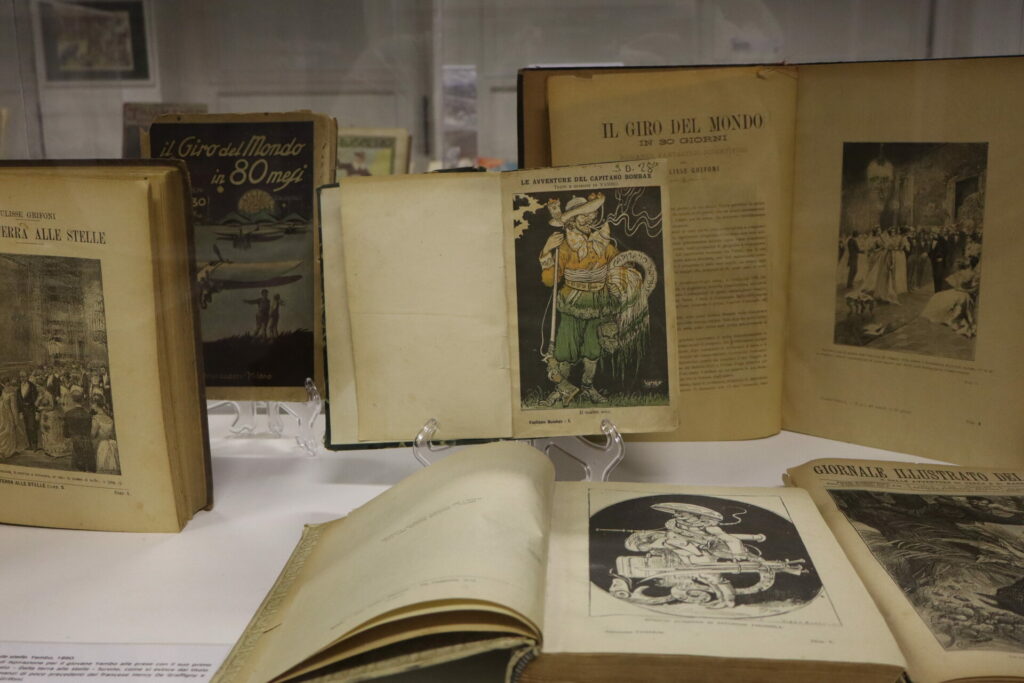

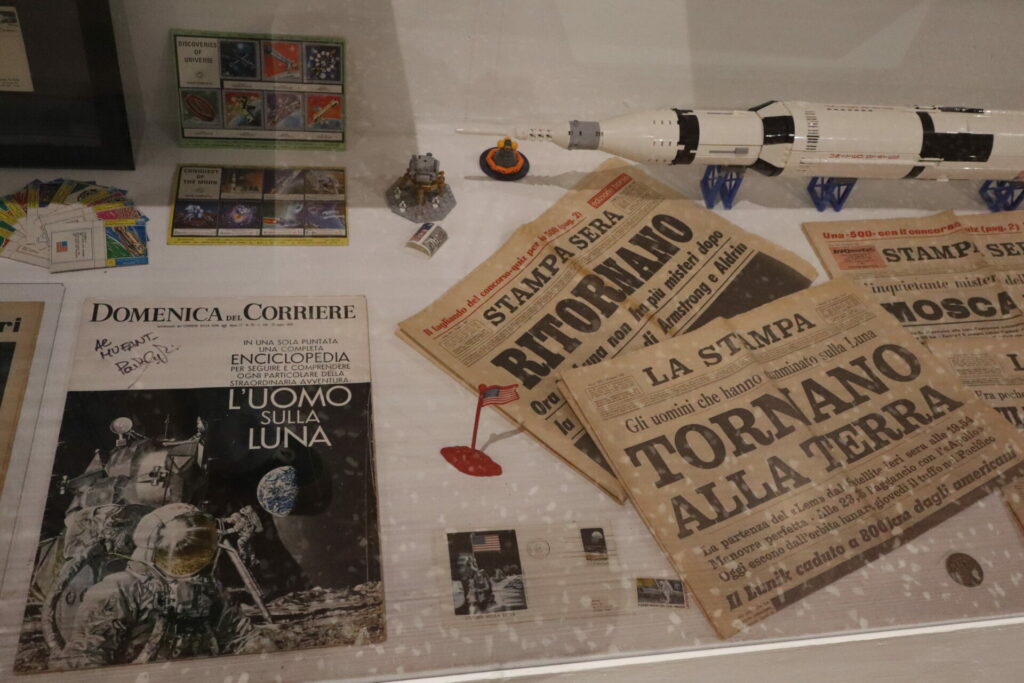

La collezione permanente del museo è eterogenea: comprende materiali ottocenteschi, soprattutto libri, stampe e cartoline, ma anche riviste di fantascienza pulp di inizio Novecento; poi oggetti, modelli e riviste degli anni cinquanta. Ci sono sezioni specifiche, ad esempio una dedicata a Star Trek. C’è una sezione dedicata al fantasy, e una sala dedicata al gotico. Alcune scenografie si inseriscono nell’ambito del laboratorio di sartoria e scenografia “Loving the Alien”.

“Loving the Alien” è un progetto di rigenerazione urbana e sociale nel quartiere di Borgo Vittoria partito nel 2019, «parte di un percorso che il museo aveva condotto in collaborazione con cooperative che si occupano di disagio psichico» mi spiega Francesco Vietti, professore di Antropologia all’Università degli Studi di Torino. C’è infatti un contatto diretto tra lo staff del MUFANT ed enti come Stranaidea e Altramente, con i quali si occupa di cura e di cultura tramite attività espressive, attraverso due laboratori artigianali di sartoria, costumistica e scenografia, che hanno prodotto anche le grandi installazioni del Parco del Fantastico, un progetto di riqualifica del giardino adiacente al museo e di partecipazione attiva alla vita di quartiere.

Questa opportunità era rivolta a persone che patiscono uno stigma professionale che impedisce loro di trovare impieghi stabili e continuativi, tra cui giovani in condizione di disagio sociale o mentale, o fuori da percorsi formativi e lavorativi. «Non trovandosi mai in uno spazio di co-progettualità con compagni di studio o colleghi, si può verificare una perdita di relazionalità, oltre che della capacità di pensarsi nel futuro. La crisi pandemica ha aggravato la situazione di isolamento», continua Francesco Vietti. «Si trattava di gruppi di giovani per i quali il museo poteva essere un luogo di aggregazione, permettendo loro di fare esperienza lavorativa. Ma l’obiettivo ultimo rimaneva portarli in luoghi densi di relazioni. Il MUFANT è altrove. Ha questa attitudine: aggrega, e propone attività, un centro non in centro città».

L’immaginario fantastico e fantascientifico che sottende a questi progetti può diventare un linguaggio collettivo per interpretare con sguardo etico-politico la rigenerazione dello spazio urbano.

«Il piano economico-politico non si può aggredire solo con queste piccole opere, ma ricucire spazi urbani è parte delle risposte che possiamo dare ed è parte di una visione alternativa in termini più macrostrutturali. La fantascienza ci ricorda che il futuro è una questione di libertà del pensiero in una realtà che presenta vie strette, già indirizzate verso un futuro pensato unicamente su un piano burocratico e di buona amministrazione delle risorse. Ma non c’è nulla di più politico del futuro. Abbiamo bisogno di storie che ci permettano di liberare l’immaginario per poter pensare un futuro diverso. L’immaginario può essere il presupposto per un impegno nel campo dei diritti civili e sociali» conclude Francesco Vietti.

Esco dal museo e mi soffermo a guardare le installazioni del Parco del Fantastico. Ormai spiove. «Visto da vicino nessuno è normale», è la frase attribuita a Franco Basaglia incisa sul basamento dell’opera ispirata a Frankenstein, emblema di una mostruosità a immagine e somiglianza dell’uomo. Mi costringe a pensare alla violenza della normalità, e a come questa edifichi le nostre città, rendendo labile il confine tra diritto e privilegio. Ciò che è Altro, per non parlare di ciò che è altro-che-umano, diventa troppo spesso indecoroso, pericoloso, o invisibile. Abbiamo imparato a dis-vedere, per usare un termine che ho appreso dal professor Vietti, troppi abitanti dei nostri territori. Un incontro tra persone che appartengono apparentemente a mondi diversi ma sono concittadini ci racconta della storia delle migrazioni, delle mobilità culturali che trasformano le nostre città. Allenarsi a non dis-vedere la città, gli spazi e le vite degli altri può essere parte di un impegno etico-politico da ricercare negli spazi urbani, in una visione di futuro comune da costruire insieme.