Tutte le strade portano a Roma

*Giulia d’Angelis, Alessia Bernardi, Lada Bressi ed Emanuele Polzella

Alle prime luci dell’alba, il silenzio che caratterizza una città già di per sé tranquilla risuona ancora più forte nelle banchine che separano i due binari della stazione di Fondi. L’unico suono che rimbomba nelle campagne circostanti è l’annuncio del treno in arrivo. Nessuno parla, i saluti sono sostituiti da rapidi cenni delle mani e il sottofondo è fatto solo dei piccoli sospiri delle persone in attesa del treno. Nella fioca luce dei lampioni ancora accesi, gli zaini colorati degli universitari contrastano con le scure valigette porta computer dei lavoratori.

È la realtà di centinaia di persone che ogni mattina affrontano la stanchezza, il freddo e le intemperie in inverno e il caldo asfissiante in estate per raggiungere la Capitale. L’assenza di opportunità lavorative e la mancanza di offerte formative adeguate, infatti, costringono gli abitanti di questa piccola città di provincia ad accettare una vita di pendolarismo, stretti tra la sicurezza di un lavoro in città e la tranquillità della provincia.

Il grande paradosso risulta evidente nel momento in cui, da una parte, i cittadini romani sognano e idealizzano la provincia quale luogo in cui rilassarsi e fuggire dal caos urbano, mentre i cittadini della provincia si trovano costretti a spostarsi per motivi di studio, lavoro, salute e opportunità. Il risultato è un chiaro cortocircuito, il quale provoca un costante sentimento di “non appartenenza”: troppo difficile rimanere in provincia, troppo estenuante sopportare la vita caotica della Capitale.

Così la piccola città di Fondi diventa, per chi nasce qui o per chi qui arriva in diversi momenti della vita, una contraddizione vivente dei nostri tempi: da una parte, la necessità di disconnettersi dal mondo e, dall’altra parte, la necessità di fuggire da quella stessa tranquillità per altre priorità più contingenti, vale a dire un lavoro – magari anche con regolare contratto.

La presenza del mare a pochi minuti di distanza dal centro, i numerosi locali e la possibilità di raggiungere diverse parti della città comodamente a piedi non sono sufficienti a trattenere la gran parte dei cittadini, dal momento che la bellezza del paesaggio montano che si scorge da ogni finestra non compensa lo scenario sociale, caratterizzato da un grande numero di giovani pronti ad entrare nel mondo del lavoro in una realtà che offre loro ben poche opportunità.

I pochi luoghi di aggregazione sono rappresentati dalla piazza del paese e le stradine circostanti, attorno alle quali nel corso degli ultimi anni sono emersi numerosi locali gestiti dai giovani appartenenti alla piccola borghesia cittadina e che offrono buon cibo, ma a prezzi esorbitanti.

Le piccole case di pietra che caratterizzano il centro storico sono ormai costellate di cartelli che annunciano la presenza di bed & breakfast, soluzione economica per chi desidera allontanarsi dalle grandi città anche solo per un fine settimana e tuffarsi nel mare blu della nostra costa, ma che contemporaneamente determina la scomparsa di quella comunità cittadina a partire dalla quale si generava la semplice e genuina vita del paese.

Dagli anni ‘80, la trasformazione della città e la sua progressiva espansione hanno determinato l’allontanamento da quella autenticità fino ad allora simbolo del luogo e le conversazioni tra vicine di casa – molto spesso in dialetto – sono state sostituite dalle richieste dei turisti in una lingua molto spesso incomprensibile agli anziani del paese.

Alla difficoltà di trovare un’occupazione e alla perdita dell’identità cittadina si aggiunge la mancanza di infrastrutture sanitarie adeguate, caratterizzate da una sistematica carenza di personale e conseguente chiusura di reparti. Una situazione simile comporta come naturale conseguenza la necessità di rivolgersi alle strutture della Capitale, andando così ad intasare un sistema già precario e fragile.

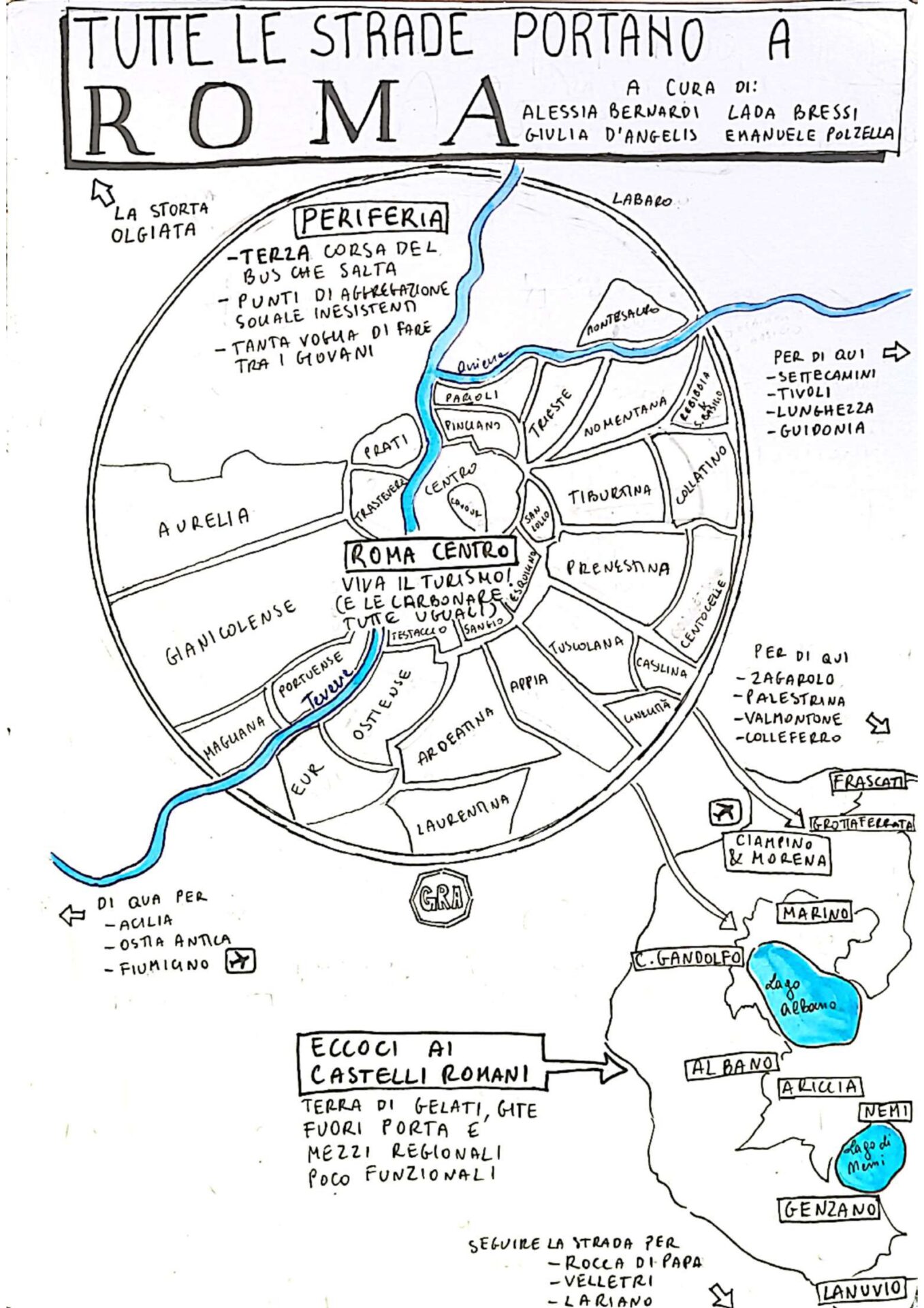

Lasciando queste considerazioni alle nostre spalle, saliamo sul treno delle cinque e prendiamo tutti posto cercando di recuperare in parte il sonno perso. Trascorse quasi due ore di viaggio, una voce metallica annuncia la prossima fermata: i Castelli Romani.

Dopo dieci minuti, siamo alla stazione di Albano Laziale, la più centrale tra quelle presenti nei Castelli Romani, anche se quella di Velletri è di gran lunga quella più affollata. Appena le porte del treno si aprono, il suono del mondo esterno ci avvolge: voci, il clacson delle macchine, rumori di passi svelti di chi è di fretta per prendere questo unico mezzo e la risata di un commerciante che chiama i passanti, ci fanno compagnia. Dal finestrino, il paesaggio che si svela è quello di un territorio che vive di una quotidianità fatta di osti e fornai, di volti che si incrociano nelle piazze e di un’aria che sa di pace, lontana dalla frenesia della Capitale verso la quale ci stiamo dirigendo. Ma dietro quella bellezza, dietro la quiete che sembra abbracciare tutto, si nasconde una verità che non possiamo più ignorare: la vita qui, pur ricca di fascino, è costellata di difficoltà quotidiane a cui tanti sembrano non pensare.

Sì, perché ai Castelli Romani si viene la domenica per mangiare alle fraschette con amici e famiglia, per un gelato al Lago di Castelgandolfo o per le fragole al Lago di Nemi. Si viene per la Sagra del Vino di Marino e per l’Infiorata di Genzano di Roma, quando arriva l’estate. Ma raramente si considera quel lato invisibile della realtà che riguarda soprattutto i giovani, che sognano di vivere la frenesia di Roma, di studiare in un’università che offra loro nuove prospettive e di trovare un lavoro che qui a fatica esiste. La quotidianità ai Castelli Romani è fatta di continui spostamenti che rendono la vita caotica, perché gli autobus sono saltuari e i treni partono sempre troppo presto o troppo tardi. Anche i servizi essenziali come gli ospedali iniziano a scarseggiare.

Eppure, le alternative sono poche. Gli affitti nella metropoli sono ormai per lo più inaccessibili, e per chi vive ai Castelli Romani, la situazione è ancora più complicata: troppo vicini per essere considerati fuori sede, i residenti dei Castelli Romani vedono le loro necessità spesso messe in secondo piano rispetto a chi proviene da zone più lontane. A parità di condizioni, gli affittuari tendono a privilegiare studenti e lavoratori provenienti da altre regioni, lasciando ai castellani poche alternative. Inoltre, la mancanza di grandi uffici e di un tessuto economico diversificato costringe chi cerca una carriera nelle aziende più strutturate o nelle istituzioni, a ore e ore di pendolarismo sacrificando tempo prezioso alla propria vita. Il tempo speso in viaggio, infatti, si somma alla giornata lavorativa, rendendo complesso il bilanciamento tra lavoro e vita privata.

Così, pur rischiando di restare tagliati fuori da tutto, ci si ritrova imprigionati oltre il Grande Raccordo Anulare, sempre imbottigliati nel traffico, senza alcuna possibilità di accesso a ciò di cui si ha realmente bisogno, quasi costretti ad amare la tranquilla vita di paese che inizia a divenire sempre più stretta. Certo, i Castelli Romani restano un luogo ideale per chi desidera un ritmo di vita più rilassato, ma il prezzo da pagare è alto: un pendolarismo estenuante, poche prospettive di carriera locali e difficoltà nel trovare una sistemazione più vicina ai centri lavorativi. Finché queste problematiche non verranno affrontate con politiche mirate e investimenti concreti, il territorio rischia di rimanere schiacciato tra la bellezza del passato e le difficoltà del presente.

Ancora una volta, però, il viaggio deve proseguire. Le porte del treno regionale si chiudono, lasciandoci alle spalle i Castelli Romani mentre ci dirigiamo verso la nostra prossima destinazione: Roma Termini.

Uscendo dalla stazione, ci si trova nel cuore della città, circondati dai cantieri del Giubileo, che riprogettano ancora una volta Piazza dei Cinquecento. Se proseguiamo ancora un po’, imboccando Via Cavour, alla nostra destra si apre la vista sul retro della Basilica di Santa Maria Maggiore. Andando ancora una volta a destra, saremo a un certo punto sommersi da una flotta di liceali che si affolla ai due ingressi del Liceo Classico Pilo Albertelli; alla via parallela, il bar Farini e la pizzeria accanto accolgono il tran tran quotidiano di studenti che si affrettano a prendere la merenda, a finire la colazione, o a ripassare per qualche valutazione. Qualcuno, più temerario, salta la prima ora ai tavolini con cornetto e cappuccino, sperando di non essere incrociato da qualche professore in ritardo.

Il movimento che si dispiega sotto ai nostri occhi ci appare incredibilmente autentico, italiano, forse in particolare romano, se pensiamo ai pendolari che arrivano da Termini, e alla pizza al taglio che agguantano sotto scuola.

Chiudendo gli occhi, in mezzo a questo formicolare frenetico, potremmo lasciarci trasportare dall’immaginazione, e incrociare una scolaresca al primo anno di liceo che, a ridosso dell’estate, si lascia accompagnare dai propri insegnanti in giro per l’Esquilino. La professoressa di latino racconta la storia del sotterraneo Macellum Liviae, mercato antico le cui rovine erano nascoste sotto la Basilica, che ancora oggi fa risuonare le sue campane per i corridoi della scuola, a ogni cambio dell’ora, e l’insegnante di greco fa in modo che non sfugga, ai palati degli alunni, un’altra delle meraviglie di Roma; un chioschetto nascosto in qualche traversa di via Merulana, che “fa la migliore pizza e mortazza della città”.

Eppure, la maggior parte dell’esperienza turistica romana si discosta in maniera quasi brusca da questa narrativa che magari, specialmente a chi nella città vive da anni, suona familiare.

Dai negozi di souvenir che hanno poco a che vedere con l’artigianato italiano, alla carbonara surgelata prodotta in grandi quantità e proposta – uguale identica – in buona parte dei ristoranti che affollano il centro storico, tanto di quello che è la nostra Roma sta cedendo al fenomeno conosciuto come “turismo di massa”.

Diretta conseguenza di un mondo globalizzato e delle sue antiche speranze in una equità maggiormente diffusa nell’accesso all’informazione e alla cultura, di cui il viaggio è tipica manifestazione, l’over-tourism sta avendo un effetto inaspettato, ovvero una uniformazione internazionale dell’esperienza all’estero, con una conseguente erosione dei fenomeni culturali e sociali, che, paradossalmente erano proprio quelli che si voleva far conoscere.

Scendendo lungo via Cavour, si incrocia, di fronte alla sede di Save the Children, una libreria ormai ben radicata nel posto; i suoi proprietari, già da anni, osservano impotenti la gentrificazione che ha colpito la zona, arrivando a definirla “quartiere morto”. Effettivamente, negli ultimi anni, Rione Monti è andato a svuotarsi degli abitanti originari, per riempirsi poi di uffici e trappole per turisti, seguendo una logica di profittabilità.

E come ci si aspetterebbe, i primi posti a risentire di fronte a questa “rivoluzione economica” sono i luoghi di cultura: di fianco alle saracinesche abbassate delle piccole botteghe, lentamente sostituite da minimarket copincollati, lungo via Nazionale incontriamo i battenti chiusi del Teatro Eliseo.

Eppure, non tutto è perduto; alcune tradizioni ancora sopravvivono, altre si evolvono e hanno nuovo respiro: sarebbe sciocco da parte nostra avere la pretesa di conservare sterilmente una cultura, perché essa stessa è fatta per evolversi e contaminarsi.

Se dobbiamo partire da quello che a noi italiani è più caro, la cucina sopravvive nella sua tradizione e coabita anche pacificamente accanto ai suoi vicini trapiantati da altrove: tornando all’inizio di via Merulana, poco lontano dall’ingresso della Basilica, troviamo uno dei tanti “kebabbari” più buoni di Roma. Se invece percorressimo la via parallela, incroceremmo piazza Vittorio Emanuele, dove si tengono ormai annualmente i festeggiamenti del capodanno cinese. Ed è pure lì vicino, lungo via Principe Eugenio, che, di fronte alla storica gelateria Fassi, si trova l’unico ristorante di autentica cucina pechinese a Roma.

Se ci spingessimo fino a San Giovanni, scopriremmo che, a via Sannio, ancora oggi ogni 23 giugno si festeggia la “Notte delle streghe”. Da lì potremo prendere il tram 3, alla fermata accanto il parco di Carlo Felice, che ci permetterà di arrivare a Trastevere. Passeremo accanto al Cinema Troisi, punto d’incontro abituale dei ragazzi provenienti dai quartieri Ostiense e Monteverde, che si incrociano lì per prendersi qualcosa da mangiare al bar, o studiare assieme nella sala appositamente riservata. Il tredicesimo rione mantiene la tradizionale Festa de Noantri (noialtri in romanesco), che si celebra tra il 16 e il 30 luglio. L’omonimo sito narra la storia delle sue origini, facendole risalire all’anno 1535, quando una tempesta trasportò alla foce del Tevere una statua in legno di cedro della Vergine Maria, alla quale l’evento è dedicato.

Ed è proprio a Trastevere che ci fermeremo, in attesa dell’ennesimo mezzo di trasporto.

I mezzi faticano ad arrivare, quelli che servono, nonostante le fermate siano circondate dal cuore pulsante della città. Le linee che arrivano in periferia, a “casa” per molti, sono rare e malandate, non ce n’è mai una sola che si può prendere comodamente e alla fine tocca salire su un taxi, e non avendolo prenotato in anticipo, ma richiesto per strada con i gesti degni di un film americano, bisogna prepararsi all’immagine dell’autista che guarda un po’ in cagnesco. Per tornare a casa, stavolta, toccherà metter mano al portafogli. La meta è la metro di San Giovanni, l’interscambio principale per chi deve arrivare fuori dalle Mura. Se fossero aperte le stazioni di Fori Imperiali e Colosseo, il tragitto verso ‘fuori’ poteva essere accompagnato da una piccola passeggiata, ma non è così. Roma, però, non è New York, e di taxi liberi ne passano pochi.

Da Trastevere, quindi è ora di risalire fino al Ghetto ebraico e alla celeberrima anagrafe, quella che dà su Via Petroselli, dove ogni tanto gli autobus cambiano tragitto per qualche zona della strada delimitata da ingombranti barricate metalliche e reti di plastica arancioni. 81 e 87 sono le uniche linee della salvezza, che come tutti i desideri, ci mettono tempo ad avverarsi. Dopo mezz’ora, la stanchezza costringe a sedersi sul muro dell’anagrafe, se c’è ancora posto, sennò ci si riversa sulle scale in quello che è un pericolo per ogni protocollo di fuga antipanico. A volte ci vuole un’ora, a volte bastano solo cinque o dieci minuti, ma dipende dalla giornata, e quasi sempre la giornata va male.

In ogni caso, qualunque tempo bisogni aspettare, bisogna recuperare le forze perché per salire sull’unico autobus fino a sera tocca spingere, e rimanere incastrato tra salive, sudori e respiri come una scatoletta rettangolare di alici. 81, direzione Malatesta, sbuca dal fondo della via. Per miracolo, salire è un’impresa che non si rivela impossibile e allora via che l’81 parte risalendo da Circo Massimo al Colosseo, e da qui via dell’Amba Aradam e poi l’Ospedale San Giovanni, che tiene sempre le luci accese, fino all’Appia Nuova e finalmente, la Metro.

Il sole comincia a calare, le luci dei negozi cominciano a farsi più brillanti anche se le insegne sono rimaste accese dalla mattina, è passata una mezz’ora, forse quaranta minuti per un percorso che doveva essere di un quarto d’ora. Ma il traffico romano è famoso, e oltre a un sospiro affranto è inutile persino lamentarsi. Le scale della stazione si scendono di corsa, i treni passano ogni dieci minuti, alle volte anche dodici o quindici, ed è l’unico modo per i milioni di romani che abitano verso l’esterno di tornare dalle proprie famiglie la sera.

La stazione è come un piccolo museo, sulle pareti, la profondità è accompagnata dall’era in cui, un tempo, si viveva in superficie in quel punto: Roma è una città stratificata. Piccoli artefatti sono nei corridoi della stazione, tra una scala mobile e l’altra, spesso esattamente nel punto in cui sono stati ritrovati durante gli scavi. La metro passa in sette minuti, non è andata neanche male, ma le persone si riversano dalle porte automatiche della banchina di partenza, fino a quella dove arriva il treno in direzione opposta, quello che dovrebbe arrivare nel cuore di Roma e che per ora, invece, fa il giro in tre minuti da una parte all’altra. Le guardie giurate si mettono a guardia delle porte della metro in arrivo, perché qualcuno ogni tanto per fare la furbata ci sale prima che arrivi dall’altra parte, per potersi sedere. Il tragitto è lungo, non appena arriva la gente spinge, qualcuno urla perché rischiava di cadere, si sente l’eco di un’ingiuria nell’aria ma nessuno reagisce e in pochi conquistano il posto a sedere, l’Excalibur di ogni Romano che possiede una tessera dell’ATAC. Ci mettono un po’ a chiudersi le porte, la metro è a guida automatica e ogni tanto si inceppa. Qualcuno sbuffa, qualcuno rimane tranquillo in attesa, nel frattempo il telefono non prende più il segnale, al contrario delle altre linee sotterranee.

Appena partiti, ci vuole mezz’ora per fare metà della linea ed arrivare a Torre Spaccata. La metro non si è ancora svuotata, e il viaggio prosegue. Dopo un paio di fermate, a Giardinetti, la metro esce in superficie e il 4G riappare come per miraggio accanto alle tacche del cellulare. Qualche messaggio comincia ad arrivare, e tanto vale guardarli perché fino a Monte Compatri – Pantano, la strada è ancora lunga.

Una volta arrivati, da Trastevere sono passate varie ore, che quasi sembra che il viaggio verso casa sia valso come un’altra giornata. Per alcuni il viaggio non è ancora finito, e dalla metro prendono un Cotral, perché Pantano è ai limiti del Comune e Monte Compatri invece non ne fa proprio parte, rientra nei Castelli Romani, che in giornata abbiamo già esplorato.

Termina così il viaggio dalla provincia alla Capitale: ogni chilometro percorso ha svelato sfumature diverse di un territorio che cambia, passando dalla quiete della campagna alla frenetica vita della capitale.

Roma, con la sua maestosità e il suo caos, accoglie chi arriva con il cuore carico di speranze, ma anche un pizzico di nostalgia, e ci ricorda che ogni destinazione porta con sé un pezzo del nostro passato e della nostra storia.