Tra parole e inclusività: intervista a Vera Gheno

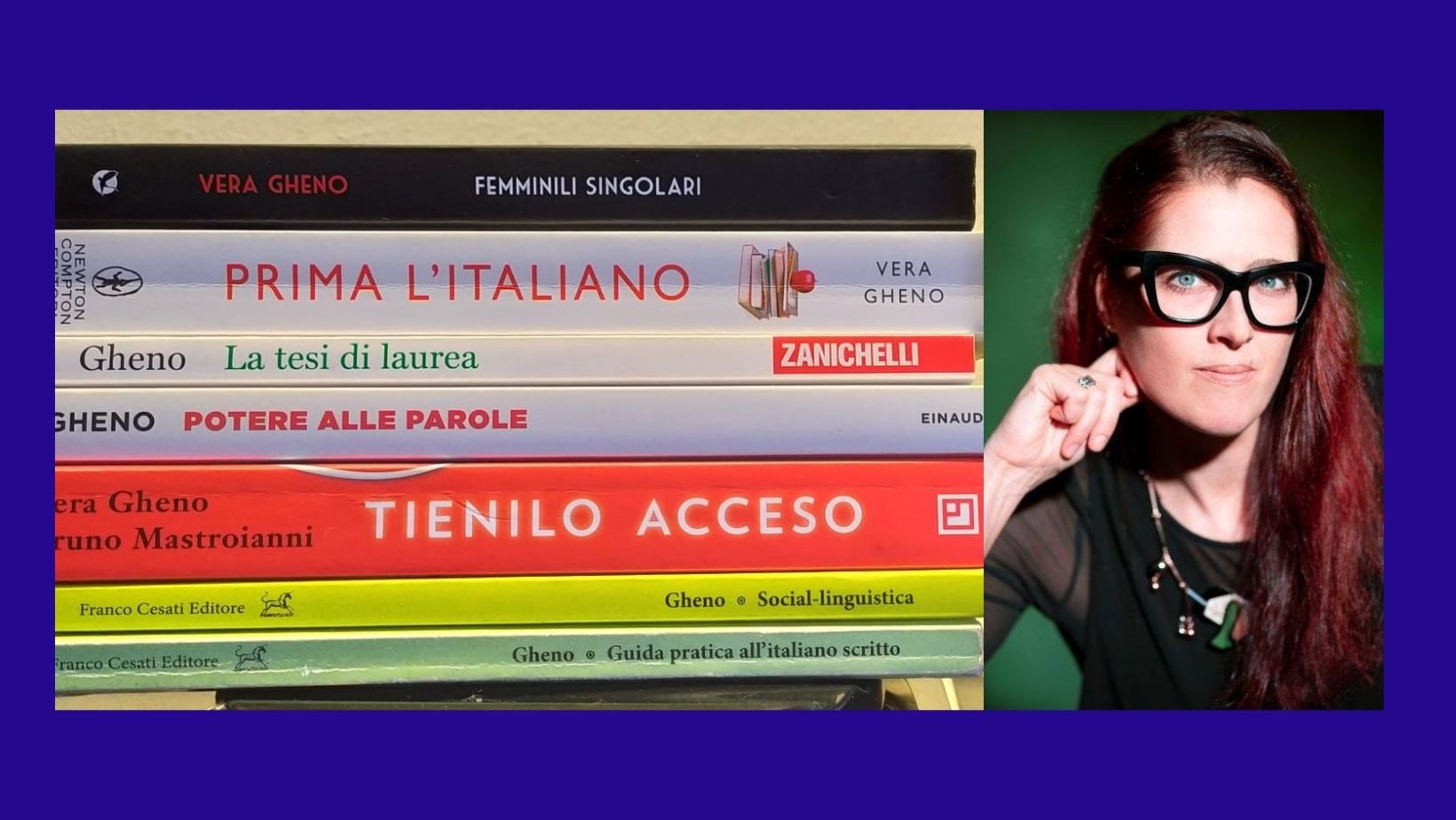

Abbiamo avuto l’occasione di poter parlare con Vera Gheno, sociolinguista italo-ungarica e autrice di vari saggi (tra cui mi sento di consigliare “Femminili singolari. Il Femminismo è nelle parole”). Vera, da molti conosciuta come la “paladina dello schwa”, da tempo si batte per una comunicazione corretta e inclusiva, le parole hanno un peso ed è giusto che vengono misurate prima di dargli fiato. In questa intervista parliamo di inclusione, ma non solo.

Come si è appassionata alla linguistica?

Io provengo da una famiglia di linguisti, quindi diciamo che è un gene, ma all’inizio non ero proiettata per le lingue, volevo fare ingegneria.

In seguito, mi sono iscritta a Lettere e le materie che mi sono piaciute di più sono state le linguistiche. Tra tutte, in particolare la sociolinguistica mi ha appassionato perché non si occupa tanto della lingua, quanto piuttosto delle persone, della lingua come emanazione delle persone. Il mio è un interesse per le persone, più che per la lingua.

Quando inizia la sua lotta per una lingua più inclusiva?

Partiamo dicendo che sono una di quelle persone che da giovane non ha militato un granché per vari motivi, ho vissuto in tanti posti diversi. Però in qualche modo, tra i 20/25 anni e i 30, ho iniziato a pensare “vabbè noi donne abbiamo già tutto quello che serve, non c’è bisogno di lottare”. Intorno ai 40, mi sono accorta che molte delle cose che davo per scontate non erano condivise da tutte e che io stessa ero soggetta a una serie di discriminazioni molto sottili.

Questa cosa di essere all’altezza delle aspettative, per esempio, è qualcosa che mi ha condizionata per tutta la vita. Quando mi sono resa conto che non era uguale per gli uomini è iniziato un po’ il mio “risveglio” e a quel punto mi sono resa conto di essere stata per tanto tempo in una situazione abbastanza metro patriarcale, in cui le persone di sesso maschile avevano delle facilitazioni rispetto a me in quanto donna.

Questo ha maturato in me la necessità anche di una militanza.

Essere militanti vuol dire farsi amici e nemici e credo di essere dovuta arrivare a un punto della mia vita in cui potevo sopportare, a livello psicologico, di avere anche tanti nemici, mentre per tanto tempo ho cercato di non scontentare nessuno.

A oggi, rispetto magari a qualche tempo fa, quanto pensa sia cambiata la narrativa riguardanti le donne nel campo giornalistico?

Sicuramente ci sono tante donne giornaliste, è una carriera in cui forse, a livello di numero, ci sono anche meno discriminazioni di genere che in altri campi. Altra storia è il trattamento delle donne nelle notizie, c’è chi ci sta dietro, c’è chi si adegua a un andazzo che magari è normale in una certa redazione. Diciamo che ancora quando si parla di donne si commettono un sacco di nefandezze, dal chiamare la donna con il nome e l’uomo con il cognome (esempio: Biden e Khamala) a tutte le volte in cui si va tirar fuori che una donna è madre anche se ha vinto il premio Nobel. O ancora, questo lo dico per esperienza personale, è una domanda che mi hanno fatto spesso, chiedere spesso alle donne: “Come fa a conciliare la carriera e l’essere madre?”. Come mai questa domanda non la fanno mai agli uomini? È una prerogativa tutta femminile, non ho mai visto un politico di alto livello a cui venisse chiesto come conciliasse l’essere padre e il lavoro. Poi c’è anche il modo in cui si parla di femminicidio. Purtroppo la qualità del lavoro giornalistico potrebbe ancora migliorare in questo. Ci sono un sacco di consigli molto intelligenti, tipo evitare di citare come giustificazione di un femminicidio che lei lo stava lasciando, perché poi la narrazione che crea è quella del “allora vabbé un po’ se l’è cercata”.

Vorrei far notare anche il caso dell’ultimo femminicidio di una ragazza musulmana, dove si parla più di un delitto a sfondo religioso che non di una cosa che, purtroppo, è presente anche nella nostra società: il femminicidio, appunto, uccidere una donna in quanto oggetto di proprietà dei maschi di famiglia. Anche questo dice tanto su come vengono confezionate le notizie in Italia. Adesso tutti a dare addosso all’Islam, come se tutto l’Islam fosse terreno fertile per questo tipo di accanimenti, quando queste cose succedono purtroppo anche in ambito cattolico (sempre per parlare in ambito religioso). Anche qui si sposta il focus, invece che parlare del problema che la donna in molte culture è vista come un oggetto, si parla dell’Islam. Si fa una sorta di distanziamento orizzontale, ovvero “visto che noi non siamo mulsumani, questa cosa non ci tocca”.

La linguistica italiana, in termini di utilizzo di termini neutrali, è impossibilitata/svantaggiata rispetto a altre lingue che lei conosce?

In italiano il neutro semplicemente non c’è, quindi non si possono utilizzare termini neutri, ma sono tante le lingue con una struttura simile a quella italiana. Poi ci sono anche lingue senza genere come l’ungherese e anche lingue con il genere naturale, come l’inglese, che hanno i sostantivi senza genere e i pronomi con genere. Noi abbiamo sia sostantivi che pronomi con genere, quindi non possiamo proprio percorrere la strada che stanno facendo le lingue come l’inglese, per esempio, cioè quella di degenderizzare le espressioni. Per esempio “actor” in inglese formalmente è neutro, quindi non ha bisogno del corrispettivo “actress”. Lingue con questo modello possono andare nella direzione di una neutralizzazione per essere più equa, l’italiano no perché, come tutte le lingue romanze, ha il genere e quindi l’unico modo, rimanendo dentro la tradizione grammaticale, per usare la lingua in maniera più equa e paritaria è di esprimere sempre il femminile. Apparentemente si andrebbe nella direzione opposta rispetto ad altre lingue, ma è una direzione causata dalla mancanza del neutro per l’appunto.

Tra i Ted Talks che ha presentato, uno che mi ha colpito particolarmente è stato quello dove parlava delle funzioni e degli usi delle parole e perché non debbano essere cancellate pur venendo utilizzate malamente. Oggi questo eliminare/nascondere, viene definito come “cancel culture”, cosa ne pensa? Bisognerebbe davvero modificare il vocabolario?

Io penso che la “cancel culture” non esista, perché di solito quelli che si lamentano della “cancel culture” hanno potuto dire le loro baggianate.

Pio e Amedeo si sono lamentati in diretta TV della “cancel culture” dopo aver detto in televisione davanti a decine di milioni di spettatori “frocio” e “negro”. Se esistesse davvero la “cancel culture”, Pio e Amedeo non sarebbero mai andati in televisione a dire queste cose. Quello che esiste è forse una necessità di quello che si chiama “politicamente corretto”, causata dal fatto che la nostra società negli ultimi decenni si è complessificata. Oggi l’incontro con le diversità è ovunque e continuo, ma le diversità non è che convivano facilmente di per sé. Uno dei modi per andare nella direzione della “convivenze delle differenze”, come la chiama il mio collega Fabrizio Acanfora, è quello di nominare continuamente la differenza. Spesso quindi quelli che si lamentano della “cancel culture” o del politicamente corretto sono persone che nella loro vita non sono mai state discriminate in alcun modo, è questo il punto. Io quindi non penso che esista la “cancel culture”, penso che ci siano dei casi di eccesso del politicamente corretto, che però vengono molto spesso sfruttati, diventando una questione mondiale. Per esempio, se il giornaletto di paese dice che il bacio tra Biancaneve e il Principe non era consensuale, è l’opinione di quel giornaletto, però siccome c’è un movimento contro il politicamente corretto, allora il fatto viene gonfiato e diventa “Vogliono cancellare le fiabe”.

A me è successo solo una volta di essere censurata, per una diretta Instagram in cui parlavo di mestruazioni. Poi ho scoperto che lo statuto di Instagram vieta di parlare di sangue senza alcun tipo di differenza, che sia naturale come quando si parla di mestruazioni o meno. Per il resto io parlo di molte cose, molti argomenti anche spinosi e dico tutto quello che voglio, ma è giusto che la mia libertà finisca dove smette di essere libertà di espressione e opinione e inizia ad essere offesa per gli altri. Anche la libertà di espressione è un concetto relativo, da qualche parte si deve fermare, tranne che in alcuni contesti (come la letteratura, la poesia, etc.), ma qui stiamo parlando di discorso pubblico, di cosa può essere detto in pubblico e cosa no.

Oggi difficilmente trovi una persona che ti dice “sì, sì, io sono razzista” come fosse un vanto, ecco a me piacerebbe che si arrivasse a disprezzare chi è omofobo o cose del genere, ancora però questo stigma sociale non c’è, per cui la gente si lamenta che “non si può più dire niente”.

Un’altra cosa che mi ha colpito in un suo Tedx è stata l’espressione “ecologia della comunicazione”, applicata non solo ad internet, come la spiegherebbe?

Semplicemente è l’atteggiamento nei confronti della comunicazione come se fosse un ambiente e come tale, così come non buttiamo le cartacce per strada, non buttiamo delle cartacce comunicative. Ognuno tiene pulito il proprio pezzettino di bolla mediale, pensando a cosa condividere e cosa no, alle parole che usiamo.

Ultima cosa: che consigli darebbe a noi giovani per utilizzare un linguaggio più inclusivo?

Io credo che nella maggior parte dei casi, almeno nello scritto, trovare delle circonlocuzioni. Per esempio, invece di dire “lavoratori e lavoratrici”, usiamo “le persone che lavorano”. Questo genere di soluzione richiede semplicemente un uso più attento della lingua, noi abbiamo diverse parole semanticamente neutre, quindi con un po’ di attenzione si può anche evitare di esprimere sempre il genere. Questo è l’unico consiglio che mi sento di dare, perché qualsiasi forma inclusiva di quelle che sono sperimentali, sono sperimentali per l’appunto, quindi bisogna andarci un po’ con i piedi di piombo.